Link

ليس هناك صورة تعبر عن مأساة الحرب السورية أفضل من المفارقة التي أظهرت سعادة النازحين، لحظة خروجهم من حصار الجوع والموت، بينما كانوا على طريق الموت الآخر الذي ينتظرهم في مخيمات التشرد واللجوء وعواصف الثلج على حدود بلدهم. أمام هذا المشهد، تظهر محدودية ما حصل في الأيام الأخيرة من "مكتسبات"، سواء أتجسد في اتفاق وقف إطلاق النار، أو إعلان موسكو الذي يشير إلى بداية تفاهم روسي تركي إيراني، أو تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على آليةٍ لتوثيق جرائم الحرب وملاحقة المسؤولين عنها. ومع ذلك، ما من شك في أن هذه المكتسبات الصغيرة بدأت تثير آمال سوريين كثيرين سئموا الموت، وأصبحوا، مثل إخوانهم الذين وجدوا أنفسهم فرحين بخروجهم من تحت الحصار والقصف، مع معرفة ما ينتظرهم في حياة التشرّد من عذاب وضياع، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهل تنجح موسكو في إخماد نيران الحرب التي ساهمت في تمديد أجلها، وتحصد ثمار جهودها، أم سوف تغرق في وحولها، كما يتمنى لها منافسوها، ليس في الغرب فحسب، ولكن في منطقة الشرق الأوسط أيضا؟

سورية بين التسوية الروسية والحرب الدائمة الإيرانية

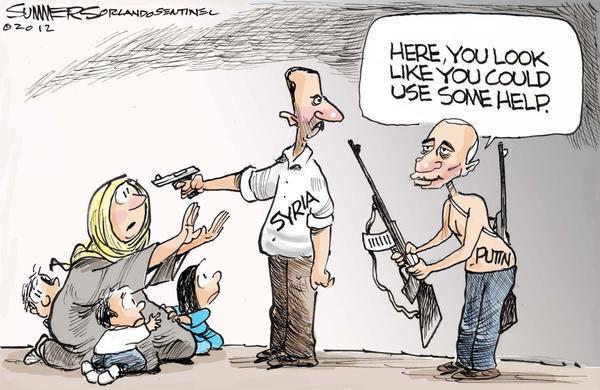

نجحت موسكو في فرض نفسها على جميع الأطراف المنافسة لها في سورية، وهي تتصرّف تجاههم، كما لو كانت قوة انتداب رسمية حاصلة على تفويض دولي لإدارة الأزمة السورية، وإيجاد مخرج لها. وقد عزّز موقفها في الأشهر الأخيرة نجاحها في إسقاط حلب بالتاكيد، لكن أيضاً، من طرف آخر إجبار حليفها الايراني على قبول وقف النار وفتح المعابر للنازحين، وتمريرها يوم 19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري قرار مجلس الأمن القاضي بإرسال قوات مراقبة دولية إلى حلب، وإعلانها أخيراً عما يشبه خطة طريق، حتى لو كانت تبسيطية، لإطلاق عملية مفاوضاتٍ تبدأ بوقف شاملٍ لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، قبل إطلاق مفاوضاتٍ تهدف إلى التوصل إلى تسويةٍ سياسية في ظل بقاء الأسد ومشاركة المعارضة، في إطار تعديلٍ متفق عليه للدستور وإصلاح تدريجي في بنية السلطة وأساليب الحكم.

على الرغم من تواضعه، يتعارض هذا المشروع، مع مخططات طهران بشكل قاطع. فليس

مشكلة طهران أنها، وهي الطرف الذي استثمر أكثر من أي طرف آخر في الحرب ضد الثورة السورية، وبذل المال والسلاح، وخسر سياسياً وأخلاقياً كما لم تخسر أي دولة أخرى، لا تزال بعد مرور ست سنوات على الحرب الطرف الأكثر افتقاراً من أي طرف آخر متورّط فيها لقاعدةٍ قانونية أو سياسيةٍ، تضمن لها الحفاظ على نفوذها وتوسيعه في المستقبل. رهانها الوحيد هو على توسيع دائرة قاعدتها الطائفية أو المذهبية، وهذا ما لا يزال يحتاج إلى عمل وتحضيرات طويلة. لذلك، تشعر طهران أن دخول النظام السوري، أو إدخاله، في المفاوضات الآن، وبرعاية روسية يصعب تحدّيها، يجري على حسابها، وهو يهدّد بأن يسحب منها القرار السوري الداخلي، ويهدر استثماراتها الطويلة، ويدين سياسة المرشد الأعلى السورية بالفشل والإفلاس السياسي والأخلاقي الذي لا يعادله سوى الإفلاس الذي عرفته سياسة ألمانيا النازية المجنونة في الحرب العالمية الثانية.

لذلك، ليس لطهران، التي تراهن على إبقاء سورية جزءا عضويا من إمبرطوريتها، بعد تمويل حربٍ وحشيةٍ لكسر إرادة شعبها، خيار أفضل من استمرار الحرب، وتوسيع دائرة الفوضى والخراب، كما هو الحال في العراق، حتى تحصل على الوقت الضروري لبناء قواعد نفوذها، سواء بتغيير النسيج السكاني جزئياً، أو بالتحكّم بمؤسسات الدولة وأجهزتها، على مستوى أوسع مما حققته حتى الآن. وهي تراهن من أجل البقاء في سورية، وإبقائها رهينةً لها، على تجنيد مجموعاتٍ مرتبطة بها، مذهبياً واجتماعيا، مستفيدةً من الأقليات المذهبية المحلية القريبة منها، ومن الجاليات الجديدة التي تريد توطينها في المواقع الاستراتيجية حول حلب ودمشق وحمص، كما تراهن على التعطيل المديد لعمل الدولة، وإلغاء أي احتمالٍ لإعادة بنائها، في ما يشبه نموذج عمل الحركة الحوثية في اليمن، ما يفتح أمامها إمكانية العمل بهدوء وحرية على تغيير الوقائع الاجتماعية والديمغرافية والمذهببية.

لم تكن التسوية السياسية، أو وقف النار، هما ما كانت تنتظره طهران من سقوط حلب أو

هناك أكثر من عاملٍ يدعو إلى التصادم بين السياستين، الروسية والإيرانية، في سورية. أولها اختلاف الأجندات. فبينما تعتقد موسكو أنها في أفضل وضع لحصاد ما زرعته، وإن أي إضاعةٍ للوقت يهدّد مكاسبها، تشعر طهران بأنها بالكاد انتهت من نصب الفخ للطريدة، فكل ما فعلته، في السنوات السابقة، كان تمهيداً لحل عرى المجتمع وتفكيكه وتدمير الدولة. والآن، جاء أوان الزرع ووضع البذار، أي العمل على شرعنة المليشيات، وتشييع جزءٍ من المشرّدين والمحتاجين وقلب المجتمع رأساً على عقب. ولذلك، هي بحاجة إلى أكثر ما يمكن من الوقت لتحقيق أهدافها وتكريس مكاسبها. وثانيها الهدف، فبينما تنتظر روسيا من مناورتها السورية تغيير نوعية علاقتها المختلة مع الغرب، وإعادة موضعة نفسها قوةً أو قطباً رئيسياً في صياغة أجندة السياسة الدولية. وبالتالي، اكتساب اعتراف الغرب وشراكته. وتريد أن تنجح في تقديم نفسها دولةً قادرةً على المساهمة في حل الأزمات الدولية. وتنظر إيران إلى سورية فريسة تريد ابتلاعها، لتكبير نفسها وتعظيم قوتها وتحسين فرص صراعها الوجودي مع الغرب في المشرق وفي ما وراءه. وثالثها الاستراتيجية. فما تطمح إليه موسكو هو استخدام نجاحها في سورية، بحسم الحرب عسكرياً أو ما يشبه حسمها لصالح النظام، ودفع الأطراف إلى القدوم إلى طاولة المفاوضات، وربما التوصل إلى تسويةٍ تنهي الثورة والنزاع معا، إلى إعادة بناء الدولة التي أصبحت أكبر قاعدةٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ لها خارج روسيا، وتأمين إدارتها السياسية. وتراهن ايران، بالعكس، على خراب سورية والشرق الأوسط بأكمله، ونشر الفوضى والفراغ الاستراتيجي فيه، لترويع الغرب وتهديده وانتزاع اعترافه بنظامها ومكتسباتها، وهيمنتها الإقليمية.

مأزق الاحتلال الإيراني

لا يعني هذا أن التحالف الروسي الإيراني مهدّد بالتفكّك، فليس هناك أي مصلحة لطهران أو

في المقابل، تطمح طهران إلى أن تحول نهاية المواجهة في سورية انتصاراً تاريخياً على الغرب من خلال انتصارها على العرب ودول المنطقة القريبة منه أو المحسوبة عليه، وأن تجعل من إلحاقها سورية بها غنيمة حرب، تحتكر فيها وحدها النفوذ والسيطرة والقرار. سورية المحرّرة من شعبها الثائر هي، في نظر طهران الخامنئية، خط دفاع استراتيجي عن أمن إيران القومي، لا يهم من يسكنها، وما مصير شعبها، تماماً كما هو الحال في العراق ولبنان.

بعبارةٍ أخرى، يستند نجاح موسكو، في تحقيق أهدافها في الاعتراف الإقليمي والدولي بها، قوةً عالميةً إيجابية، وترسيخ وجودها، ليس في سورية فحسب، وإنما في المشرق والشرق الأوسط كله، بوصفها قوة استقرار وأمن وسلام، يمكن الاعتماد عليها، والارتقاء بنفسها إلى مصافّ الدولة العالمية الحضور، كما كانت في العهد السوفييتي السابق، على قدرتها على وقف الحرب. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون تسويةٍ سياسية، وتفاهمٍ بين السوريين، حتى لو ربحت عسكرياً. فالنظام السوري لم يعد موجودا بالفعل، ولا بد من إيجاد بديلٍ له، والطغمة التي قادت الدولة إلى الهلاك لا يمكن أن تكون هي نفسها البديل، ولا سبيل لتحقيق الحد الأدنى من التفاهم السوري السوري من دون إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ وإصلاحات سياسية ومشاركة لجميع الأطراف في الحكم الجديد. أما طهران التي تعرف أن نظام الأسد قد انهار وتفكّك، ولم يبق منه شيء، فهي تريد أن تعد نفسها ومليشياتها لتكون النظام الوريث، أي أن تبني نظاماً يستند كليا إليها، وتحرّكه روح التبشير المذهبي والعداء لشعوب الإقليم ذاته الذي يحرّكها، وهي لا تتمسك بالأسد إلا قناعاً تخفي به نظام الاستعمار والإحلال الحقيقي الذي تسعى إلى إقامته بديلاً لنظامه .

من هنا، يبدو لي أن من الصعب أن تتجنب طهران الصدام مع ما لا ينبغي وصفه بأكثر من

على الرغم من شراكتها الكاملة في تحطيم آمال السوريين، ومن تواطؤها مع الأسد وطهران، لحرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم، أي من الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال، ما زال من الممكن لموسكو أن تلعب دوراً في مساعدة السوريين على الخروج من المحنة. ولا يمكن أن يتجسّد هذا الدور في المساهمة في التغيير السياسي، وبناء النظام الجديد الديمقراطي الذي ينشده السوريون، فهو ليس من أهدافها، ولا من أولوياتها، وليست قادرة عليه، وإنما في العمل على وضع حدٍّ للحرب التي كانت طهران، ولا تزال، الواقد الرئيسي والأول في نارها.

ساهمت كل الأطراف التي انخرطت في الأزمة السورية، بشكل أو آخر، في إطالة معاناة السوريين، بعضها بسبب تآمره، وبعضها بسبب تجاهله وتخاذله، وبعضها بسبب أخطائه وسوء إدارته وبعضها لقلة حيلته، وبعضها، كما هو الحال بالنسبة للمعارضة السورية، لضعف تنظيمه وانقسامه وتنازعه. لكن، ما كان لهذه المأساة أن تصل إلى ما وصلت إليه من الوحشية وزرع الشر والدمار، ولا أن تدوم هذه السنوات الطويلة، من دون إرادة الهيمنة المرضية التي تتغذّى من مشاعر التفوق العنصري، وروح الانتقام من العرب والغرب التي تحرّك النخبة التيوقراطية الإيرانية الحاكمة اليوم. ولا أعتقد أن من الممكن إنقاذ المشرق من محنة الحرب الدائمة التي تدفعه إليها طهران من دون لجم هذه الإرادة، ووضع حد لنظام السلطة الأبوية والبابوية "الصليبية" التي تخضع لها الدولة الايرانية، والتي تفرض على الشعب الإيراني الضحية طريقاً واحداً لتحقيق ذاته وتطلعاته: هو طريق الحرب والتوسع والجهاد الطائفي. ما تطمح إليه طهران الخامنئية، باسم نشر الثورة الإسلامية، هو فتح مضاد يلغي نتائج الفتوح العربية الإسلامية، ويعيد إلى الامبرطورية البائدة مجدها وهيمنتها. لكن، لن تكون عواقب هذه السياسة، في نهاية المطاف، سوى انهيار إيران وخراب الإسلام دينا ودنيا في الوقت نفسه.

هل تنجح موسكو في كبح جماح الهيمنة الإيرانية، واحتواء وحش التوسعية القومية والمذهبية المتعطش لمزيدٍ من الدماء والعظمة والانتصارات؟

في الإجابة الإيجابية عن السؤال تكمن مهمة روسيا التاريخية وفرصة موسكو الوحيدة للنجاح في وضع نهايةٍ للحرب السورية، وللحروب العديدة الأخرى التي ولدت من صلبها، وعلى هامشها، بما فيها الحروب الداعشية، وهذا بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي الذي سوف ينجم عن السلام.